El mapa más grande del universo revela algo inquietante: Nuevos datos lo ponen todo en duda

26/04/2025 Redaccion

El relato del universo que nos proporcionan las distintas misiones observacionales es emocionante y confuso. Además, tiene muchos episodios; casi parece un culebrón de sobremesa. Cada poco tiempo surge una sorpresa que nos mantiene enganchados a los enigmas claves del cosmos. ¿Conseguiremos resolverlos?

Algunos de los distintos modelos que claman ofrecer la mejor descripción del universo presentan fuertes discrepancias entre sí. A esas disensiones se las conoce como “tensiones” en la jerga que manejamos los cosmólogos. Y la discusión está que arde.

¿Cómo se aglutina la materia que forma galaxias y los cúmulos estelares? ¿A qué ritmo se expande el universo? ¿La energía oscura no es como la han contado hasta ahora?

Lejos de encontrar una solución unificada, la ya poblada colección de misterios en cosmología esta continuamente aumentando. Aunque a veces hay sorpresas favorables y algunos de esos conflictos acaban diluyéndose.

Los últimos resultados del Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI) sobre la expansión del universo muestran una marcada preferencia por la energía oscura dinámica, un modelo donde dicha energía oscura no es constante, sino que cambia con el tiempo. Esto es toda una revolución para explicar el cosmos.

¿A qué ritmo se expande el universo?

La veterana entre estas incomodidades es la llamada tensión de Hubble, que lleva con nosotros más de una década. Se resume en una fuerte disparidad en el ritmo de expansión del universo actual. En este debate hay dos contendientes observacionales.

El primero de los luchadores dispuestos a defender su título de campeón es la colección de exquisitas medidas del fondo cosmológico de microondas (CMB, por sus siglas en inglés). Y en el otro lado del cuadrilátero se disponen a dar la batalla ciertas medidas del universo local. En concreto, corresponden a medidas de un tipo de supernovas.

El primer conjunto de datos usa una radiación electromagnética que nos ha llegado desde los confines del universo y en su viaje ha contemplado prácticamente toda su historia. No solo ha sido testigo de su expansión, sino de la formación de estructuras.

En cambio, los datos de supernovas nos informan de la física de un universo maduro, y recurren a luz de astros cercanos. Estas predicen un ritmo de expansión del universo más rápido que sus rivales.

A día de hoy la diferencia de valores es tan acusada que la probabilidad de que ese resultado se deba a una pura coincidencia es bajísima. Se puede estimar en un 0,0000002 %, lo que equivale a 1 en 500 millones. Claramente esto inclina a pensar que hay algo muy importante que se está pasando por alto.

Esto genera grandes expectativas sobre los experimentos nuevos e independientes. Actualmente, las fiables observaciones de la luminosidad de estrellas moribundas se ponen del lado de las supernovas. El universo se expandiría demasiado rápido para el gusto de algunos investigadores. Así que no perdamos la pista a esta ruta de investigación incipiente que, insisto, acrecienta el problema. Y tan amplia es ya la brecha que algunos la llaman ya la “crisis de Hubble”.

¿Cómo se aglutina la materia en distintos lugares del espacio?

Otra tensión que ha tenido a los cosmólogos muy entretenidos se liga a las variaciones entre las zonas con más materia y las más vacías del universo.

Lo podemos ver como si el cosmos tuviera grumitos, igual que la famosa bebida de chocolate.

Por razones históricas se mide la cantidad de materia presente en esferas de 8 megapársecs o Mpc (unos 26 millones de años luz) de radio en sistema de referencia comóvil. Este resulta de escoger coordenadas tales que las distancias entre astros son fijas a pesar de la expansión del universo. Es como clavar un alfiler en la posición de cada objeto en una sábana elástica que se está estirando y tomar como distancia inamovible la inicial.

El valor de 8 Mpc no es aleatorio; por el contrario, es clave. Corresponde aproximadamente a la escala de los cúmulos de galaxias más masivos, lo que da fluctuaciones en la densidad de materia grandes respecto a su valor medio en el universo.

De ese modo se consiguen medidas precisas que corresponden a estructuras perfectamente asentadas tras colapsar. En oposición, a escalas más pequeñas (menores que 1 Mpc, unos 3,26 millones de años luz) habría que tener en cuenta la no linealidad de la gravedad. En concreto, habría que estudiar cómo los cúmulos se retroalimentan gravitatoriamente de las galaxias. Pero a escalas mucho más grandes (más de 100 Mpc, unos 326 millones de años luz) no veríamos fluctuaciones, sino un reparto homogéneo.

La discrepancia de los trazadores

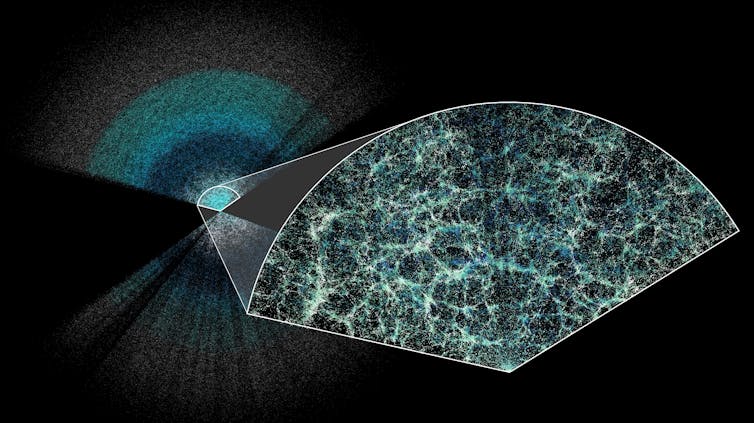

Hasta ahora las medidas que nos daba ese Pepito Grillo, el fondo cósmico de microondas, se enfrentaban a un problema. Presentaban una fuerte discrepancia estadística con otro tipo de medidas. Estas son las que se obtendrían mediante los llamados trazadores. Así se denominan los objetos o fenómenos observables que proporcionan mapas de la distribución de la materia en el universo.

La mayor parte de la materia es oscura y no emite luz, no podemos observarla directamente. En cambio, podemos ver cómo se agrupan galaxias, cúmulos y otros objeto que hacen de marcadores de la materia subyacente. La buena noticia que nos trae el experimento Kids (Kilo-Degree Survey), del Observatorio Europeo Austral (ESO), es que esta tensión se ha resuelto. Sus datos confirman que las agrupaciones siguen las reglas del modelo estándar del cosmos. Para ello han llevado a cabo una serie de mejoras.

Y es que cuanto mayor es la precisión y la cantidad de datos del universo, mayores son las sorpresas que emergen.

La tensión de la energía oscura

Sin ser estrictamente nueva, la cuestión de la tensión entre una energía oscura que evoluciona y una impasible se ha acentuado.

Los nuevos datos del experimento DESI y su correspondiente análisis están recién salidos del horno. Nos hablan de las oscilaciones acústicas de bariones (BAO, por sus siglas en inglés). Son como ondas sonoras surgidas en el universo primitivo que quedaron congeladas. Este parón lo causó el enfriamiento debido a la expansión del universo. El descenso de temperatura permitió que se desligaran la luz y la materia.

Hoy en día esos patrones están impresos en la distribución de galaxias del universo, dándonos unas reglas para medir su expansión. Y de su estudio se deduce que el poder de la energía oscura para provocar repulsión gravitatoria se está diluyendo.

Este problema que tenemos encima de la mesa desde hace ahora un año entra en conflicto con lo que dicen otros datos del CMB. Al ser radiación electromagnética podemos estudiar su campo eléctrico al propagarse por el universo. Esto nos aporta conocimiento sobre los cambios de densidad de materia que va encontrando. La más reciente colección de datos nos ha llegado del Atacama Cosmology Survey. El modelo de energía oscura de la constante cosmológica se ajusta a esas observaciones como un guante.

Visto todo este panorama podemos agobiarnos un poco por no tener respuestas para tanta pregunta. Pero si la cosmología consigue avanzar es precisamente por no hacer caso a quien dice “no mires arriba”.![]()

Ruth Lazkoz, Catedrática de Física Teórica, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

- Resuelto el enigma de los estallidos de radio más poderosos del cosmos - 14/02/2026

- Restos del lado oculto de la Luna podrían explicar el origen de su asimetría - 29/01/2026

- Los telescopios terrestres más potentes junto con el James Webb detectan un fenómeno nunca antes visto en el universo - 28/01/2026

Comparte esto:

- Entrada

- Compartir en Threads (Se abre en una ventana nueva) Threads

- Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp

- Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit

- Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram

- Compartir en Mastodon (Se abre en una ventana nueva) Mastodon

- Compartir en Bluesky (Se abre en una ventana nueva) Bluesky