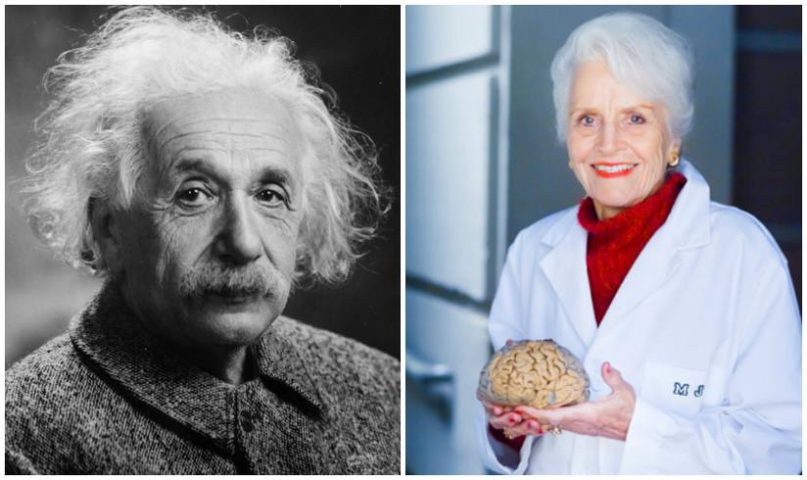

Marian Diamond, la extraordinaria científica que estudió el cerebro de Albert Einstein

El día en que Marian Diamond iba a nacer, su padre llevó a sus cinco hermanos al hospital para que se despidieran de su madre porque le habían informado que el doctor sólo iba a poder salvar a una de ellas.

«Un tumor uterino grande me acompañó durante mi proceso de crecimiento en el útero de mi madre, quien tenía 42 años», contaba la científica estadounidense.

«¡Cuán equivocado estaba (el médico)! Mi madre vivió hasta los 75 años y yo tengo 80 años», escribió en un ensayo de 2007 sobre su vida y su carrera.

Diamond nació para estudiar el cerebro como muy pocas personas lo habían hecho y para revolucionar la forma cómo lo entendemos.

Además de sus investigaciones de laboratorio pioneras, su legado como profesora universitaria ha inspirado a varias generaciones de doctores, investigadores y científicos.

La señora de la caja de flores

Caminaba por los pasillos de la Universidad de California Berkeley (UC Berkeley), elegantemente vestida y con una colorida caja de flores impresas para guardar sombreros elegantes.

«Cuando vean a una señora con una caja para sombreros realmente no sabrán lo que está llevando (en su interior)», le dijo en tono de broma a un grupo de estudiantes en 2010.

Y es que la docente transportaba así al órgano del que se enamoró cuando era sólo una adolescente.

«Nada se le puede comparar«, dijo en el documental «My love affair with the brain» («Mi historia de amor con el cerebro»).

«Esto es lo que eres realmente. Si quitas el cerebro, quitas a la persona», añadió con un cerebro en la mano.

La masa «más compleja» en la Tierra

Diamond nació en California el 11 de noviembre de 1926.

«Cuando tenía unos 15 años, vi mi primer cerebro humano cuando caminaba por el corredor del Hospital Los Angeles County, detrás de mi padre, mientras él visitaba a sus pacientes», escribió.

«Una puerta estaba ligeramente entreabierta y en el interior de ese cuarto había un cerebro sobre una mesa pequeña. Cuatro hombres con batas blancas lo rodeaban».

«No tenía idea de lo que estaban haciendo pero la imagen de ese cerebro, que antes había tenido el potencial de crear ideas, se quedó incrustada en mi cerebro para siempre, la imagen es tan clara como si hubiese sido ayer».

«La idea era fascinante: ese cerebro representaba la masa de protoplasma más compleja en la Tierra y, quizás, en nuestra galaxia«.

«Sabía que algún día me llegaría la oportunidad de aprender más sobre él».

Y llegó, pero tomó tiempo.

Rompió un paradigma

Graduada de bióloga a los 21 años, en 1948 empezó sus estudios sobre el sistema nervioso en el departamento de Anatomía de la UC Berkeley.

Poco tiempo después, se convirtió en profesora asistente.

Para esa época, «nadie estudiaba la anatomía de las funciones cognitivas superiores», evocó.

Y aunque la unidad en la que trabajaba estaba concentrada en esa época en las hormonas, ella había encontrado algo que la cautivó: el hipotálamo.

«¿Cómo podían 4 gramos de tejido nervioso ejecutar tal variedad de funciones?», recordaba en su ensayo.

Así comenzó una exitosa carrera como investigadora y docente que se extendió por casi 60 años.

El profesor George Brooks, uno de sus colegas en la UC Berkeley, resaltó que Diamond «demostró anatómicamente, por primera vez, lo que hoy llamamos plasticidad del cerebro. Y al hacerlo rompió el viejo paradigma que entendía el cerebro como una entidad estática e invariable que simplemente se degenera a medida de que envejecemos».

Sus investigaciones sobre el impacto de un ambiente estimulante y de actividades enriquecedoras en el desarrollo del cerebro «ha cambiado literalmente el mundo, desde la forma como pensamos sobre nosotros mismos hasta la forma cómo criamos a nuestros hijos», añadió el docente en un artículo de la UC Berkeley.

Estudiando a Einstein

La científica, quien era profesora emérita de Biología Integrativa de la UC Berkeley, murió el 25 de julio de 2017 a los 90 años.

Apenas tres años antes se había retirado de sus actividades profesionales.

En un escrito en su honor, la universidad la describió así: «Una de las fundadoras de la neurociencia moderna, fue la primera persona que demostró que el cerebro puede cambiar con la experiencia y mejorar al enriquecerlo y quien descubrió evidencia de eso en el cerebro de Albert Einstein».

La bióloga había pedido estudiar el cerebro del padre de la Teoría de la Relatividad. Años después recibiría algunas muestras del órgano.

De esa forma, ella fue quien inició la era de los estudios del cerebro de Einstein.

Diamond «alcanzó la fama en 1984 cuando examinó fragmentos conservados del cerebro de Einstein y halló que él tenía más células de soporte en el cerebro que el promedio de personas», señaló la casa de estudios.En un artículo publicado por la neurocientífica, en 1985, decía que el Nobel de Física tenía más células gliales por neurona que el grupo de control que participó en el experimento.

Las células gliales cumplen una función de apoyo de las neuronas e intervienen activamente en el procesamiento de información.

El texto reafirmaba la idea de que el cerebro de Einstein tenía una peculiaridad que podía explicar su genialidad.

En su ensayo de 2007, la científica reflexionó sobre esa particularidad e hizo alusión a sus estudios previos con cerebros de ratas:

«El hecho de que las células gliales aumentaban con el enriquecimiento me llevó a mi hipótesis de que Albert Einstein pudo haber tenido más células gliales en su corteza enriquecida, específicamente en las áreas de asociación izquierda y derecha 9 y 39, en comparación con el área cortical promedio de otros 11 hombres».

«Encontramos que las cuatro regiones tenían más células gliales que las de los otros hombres, pero sólo (el área) izquierda 39 tenía en términos estadísticos considerablemente más».

Bajo el microscopio

Años antes de dedicarse a estudiar el cerebro de Einstein, Diamond había hecho un largo recorrido científico en los laboratorios.

Allí las ratas fueron fundamentales. «Con ellas demostró que un ambiente enriquecido (con juguetes y compañía) cambiaban la anatomía del cerebro», indicó la UC Berkeley.

«La implicación era que los cerebros de todos los animales, incluyendo los humanos, se beneficiaban de un ambiente enriquecido y que los entornos empobrecidos (en términos de estimulación, actividades) pueden disminuir la capacidad para aprender«.

Inspirado en una observación del investigador Donald Hebb, de la Universidad McGill (en Canadá), un equipo de la UC Berkeley realizó un experimento con ratas muy jóvenes: colocó 12 de ellas en una «jaula enriquecida», grande y llena de juguetes, y puso una sola en otra jaula, «empobrecida», pequeña y sin juguetes.

«Las ratas que crecieron en un ambiente intencionadamente enriquecido se desempeñaron mejor en (el recorrido de) laberintos que las ‘ratas empobrecidas’ que crecieron en confinamiento y sin estimulación«, explicó la neurocientífica en su ensayo.

Los roedores que estuvieron juntos tenían más acetilcolinesterasa, un químico cerebral, que la rata que estuvo aislada y aburrida.

Diamond se acercó a los líderes de ese estudio y les pidió ser parte del equipo. Ante su entusiasmo, David Krech, Edward Bennett y Mark Rosenzweig no pudieron decir que no y así llegaría uno de sus principales hallazgos.

La bióloga puso bajo el lente del microscopio pequeños trozos de los cerebros de los roedores que habían participado en los experimentos y midió «cuidadosamente» el grosor de su corteza.

«Las ratas enriquecidas tenían una corteza cerebral más gruesa que las ratas empobrecidas (…) Era la primera vez que alguien había visto un cambio estructural en un cerebro de animal teniendo como base diferentes tipos de experiencias en su vida temprana. ¿Podía ser realmente verdad?», evocó.

Un año después, en 1963, repitió el experimento con otros roedores y los resultados fueron consistentes.

«Esto es único»

Diamond recuerda haber corrido, llena de emoción, por el campus de la universidad rumbo a la oficina del psicólogo experimental y social David Krech.

En sus manos llevaba los papeles con sus hallazgos. Cuando llegó, se los puso sobre su escritorio.

«Los vio, me miró e inmediatamente dijo: ‘Esto es único. Esto cambiará el pensamiento científico sobre el cerebro‘», recordó Diamond sobre ese momento.

En 1964, los resultados fueron publicados y un año después, la investigadora expondría los hallazgos en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Anatomistas.

Recuerda que había cientos de personas en el salón, «muy pocas mujeres».

«Estaba muy asustada». Se trataba del primer estudio científico que presentaba en una «conferencia grande».

«Expliqué los proyectos con tanta calma como pude, la gente aplaudió educadamente y entonces -siempre recuerdo esto- un hombre se paró en la parte de atrás de la sala y dijo en voz alta: ‘Señorita, ese cerebro no puede cambiar‘».

«Pero me sentía bien con el trabajo y simplemente respondí: ‘Lo siento, señor, pero tenemos el experimento inicial y el experimento de replicación que demuestran que sí puede’. Esa confianza es la belleza de hacer anatomía«.

El bioquímico Edward Bennet le dijo: «Marian, tus datos estarán bien desde aquí hasta la eternidad porque están basados en la estructura anatómica».

Las buenas noticias

Una de las principales contribuciones de Diamond no sólo fue comprender que los componentes estructurales de la corteza cerebral pueden ser alterados, sino que los cambios pueden ocurrir a cualquier edad.

Es decir, el cerebro puede continuar desarrollándose con el pasar de los años e, incluso, al mantenerlo estimulado, ayudar a mejorar el sistema inmunológico.

«Con una población que envejece cada vez más, este resultado fue considerado un hallazgo muy optimista: saber que la corteza todavía podía mostrar plasticidad a una edad muy avanzada».

Además, sus experimentos pioneros nos ayudan a entender que podemos mejorar nuestro potencial, independientemente de la lotería biológica y genética que nos tocó al nacer.

De hecho una de las frases con las que Diamond es asociada es «úsalo o piérdelo«, en alusión a la importancia de mantener el cerebro activo, estimulado, desafiado, aprendiendo.

Cuando explicaba por qué seguía enseñando cuatro de sus cursos, decía: «Porque creo que si más personas entienden la estructura y las funciones de su cuerpo, el cual está intrínsecamente influenciado por el sistema nervioso, y se cuidan en las etapas tempranas de sus vidas, entonces el periodo que vendrá después de los 50 sería más saludable y disfrutable», escribió en 2007.

Y es que sabía que sus estudiantes se convertirían en profesores, médicos, investigadores y, por ende, en difusores de sus hallazgos.

«En resumen» -escribió- «nuestros resultados han demostrado al menos cinco factores que son importantes para un cerebro saludable de acuerdo con nuestra investigación:

- Dieta

- Ejercicios

- Desafío

- Novedad

- Amor»

Con respecto al quinto factor, Diamond encontró que las ratas de laboratorio que eran tocadas e incluso acariciadas vivían más.

La profesora

Su hijo Jeff me cuenta que su madre logró establecer una relación especial con sus estudiantes.

«La apreciaban mucho», me dice desde California.

«Cuando íbamos al hospital había una gran probabilidad de que nos encontráramos con algunos de sus exalumnos, ahora convertidos en doctores, y que nos hablaran sobre la buena experiencia que habían tenido asistiendo a sus clases».

Wendy Suzuki, autora y profesora de neurociencia y psicología de la Universidad de Nueva York , dijo en una charla que la primera vez que vio a Diamond llevar un cerebro a una de sus clases fue «el día que quise convertirme en neurocientífica«.

De acuerdo Jeff, el impacto de su madre en sus alumnos trascendía los salones llenos.

«Es la única profesora que conozco que cada semana trataba de escoger, al azar, a uno o incluso tres de sus alumnos y se iba a almorzar con ellos para conocerlos mejor y para profundizar en sus intereses».

Me cuenta cuán impresionante era su energía y su capacidad de organizarse.

«En todo lo que hacía, pedía ayuda. No pretendía hacerlo todo sola y siempre le daba crédito a los demás», indica.

Como científica, gran parte de sus investigaciones las hizo en los laboratorios. Allí consolidó un grupo de ayudantes integrado en su mayoría por mujeres.

«Ella apreciaba mucho su trabajo y no se olvidaba de poner sus nombres en los créditos de las investigaciones y estudios que publicaba», recuerda su hijo.

«Como una estrella de rock»

Daniela Kaufer, profesora del departamento de Biología Integrativa de la UC Berkeley, le contó a BBC Mundo cómo fue el día que conoció a Diamond.

«Fue un momento especial y, de todos los lugares en los que pudo haber pasado, sucedió en el baño», dice.

«Yo era una joven y recién nombrada profesora asistente y no había tenido oportunidad de conocer a la profesora Diamond. Cuando la vi, fue como ver a una estrella de rock en persona».

«Volteó hacia mí y me dijo: ‘Estoy muy feliz de que haya alguien nuevo en el departamento que estudie los astrocitos y te envidio por poder hacerlo en una época en la que existen las herramientas para formularse grandes preguntas’. Me emocionó muchísimo darme cuenta de que sabía quién era yo y lo que estaba estudiando. Fue como recibir su ‘bendición’ sobre mi campo de investigación».

Y es que de acuerdo con Kaufer, los aportes de Diamond no sólo se limitaron a «la comprensión visionaria del potencial de la plasticidad en el cerebro adulto», sino al papel central de los astrocitos en esa plasticidad.

Se trata de un tipo de células gliales, las principales y más numerosas, y Diamond y su equipo demostraron al estudiar el cerebro de Einstein que «eran más importantes de lo que previamente se creía».

Kaufer, como otros expertos en el campo de la neurociencia, no duda que Diamond mereció un Nobel.

«Supe por qué existía»

En 1953, Diamond se convirtió en madre.

«Lo más estremecedor que había vivido hasta ese momento fue cuando abracé a mi primera hija recién nacida y la puse sobre mi pecho. Supe por qué yo existía», escribió.

La misma sensación la tuvo con sus otros tres hijos. A Catherine, cuyo nacimiento coincidió con la finalización de su doctorado, le siguieron Richard, Jeff y Ann.

Desde pequeño Richard sabía que su mamá era diferente. Pero no porque fuera consciente de que era una gran científica, sino porque hacía cosas que «otras mamás no hacían».

«Había cosas realmente cool«, me cuenta desde California.

«Venía a nuestra escuela para hablar sobre ciencia y traía un cerebro o un esqueleto o unos ojos dentro de un frasco y los pasaba por la clase para que todos pudiéramos verlos», evoca.

«Amaba ser madre», me dice. «Le encantaba estar con sus cuatro hijos«.

«Cuando éramos pequeños, decidió que no trabajaría tiempo completo. Llegaba de la universidad a tiempo para que la encontráramos en casa cuando volvíamos de la escuela», recuerda.

Sin embargo, se daban cuenta de que, en realidad, nunca dejaba de trabajar.

«Después de la cena, la veíamos tomar sus apuntes y preparar sus clases para el siguiente día».

«Nunca la oímos quejarse»

Richard recuerda que había fines de semana que los llevaba a la universidad.

Mientras ella trabajaba en el laboratorio, ellos jugaban afuera, en las áreas verdes del campus, siempre a la vista. «Nos supervisaba por la ventana».

A veces los dejaba entrar al laboratorio, donde veían las ratas con sus «juguetes» en las jaulas. Pero no les explicaba de qué se trataba sus experimentos.

«Como niño piensas: ‘Bueno, esto es lo que hacen todos los padres’. Pero cuando eres un adulto, reflexionas: ‘¿Cómo pudo hacer toda esas investigaciones y enseñar y además criar a una familia?’»

«Ahora que soy padre, no me puedo imaginar cómo hacía para llevarnos de campamento y de excursión, cómo podíamos hacer las actividades típicas de una familia, y además verla hacer sus estudios y dar clases. Nunca la oímos quejarse o decir que no había suficientes horas en el día. Ella simplemente era increíble».

«Recuerdo, ya cuando era grande, que le decía a sus estudiantes e incluso a mis amigas que sí se podía criar una familia y tener una carrera».

Las 4 Ps de Marian Diamond

La investigadora no sólo ocupó importantes posiciones académicas en Estados Unidos, sino que viajó a diferentes países para dar conocer sus investigaciones, fomentar la educación infantil y atraer a más mujeres a la ciencia.

En su ensayo de 2007, compartió lo que llamó sus 4 Ps:

- Prioridad Personal: familia y amigos

- Prioridad Profesional: cerebros, colegas y estudiantes amigables

- Perseverancia: esencial para todo

- Actitud Positiva: mira la alternativa

Quizás una anécdota que recoge The Washington Post refleja una combinación de esas 4 Ps:

Su hija Ann contaba que en una oportunidad su madre atravesó el país para visitarla en un campamento de verano. En el avión, llevaba dos cajas para sombreros: en una había un pastel de durazno y en la otra, por su puesto, un cerebro humano.

«Ann se comió el pastel», recuerda el diario.

Cuando le pregunté a Richard en qué momento su madre decidió transportar el cerebro dentro de una caja para sombreros, me dice que no lo recuerda muy bien.

«Yo creo que fue un día que estaba buscando por la casa algo para llevar el cerebro a una de sus clases. El cerebro estaba dentro de un frasco redondo y cuando vio la caja decidió meterlo ahí porque cabía perfectamente».

«Mantuvo esa caja toda su vida. Se convirtió en parte de su firma», cuenta.

Y en un colorido detalle de los inicios de la neurociencia moderna.

Fuente bajo licencia CC: Acento

Esta entrada fue modificada por última vez en 27/01/2020 21:44