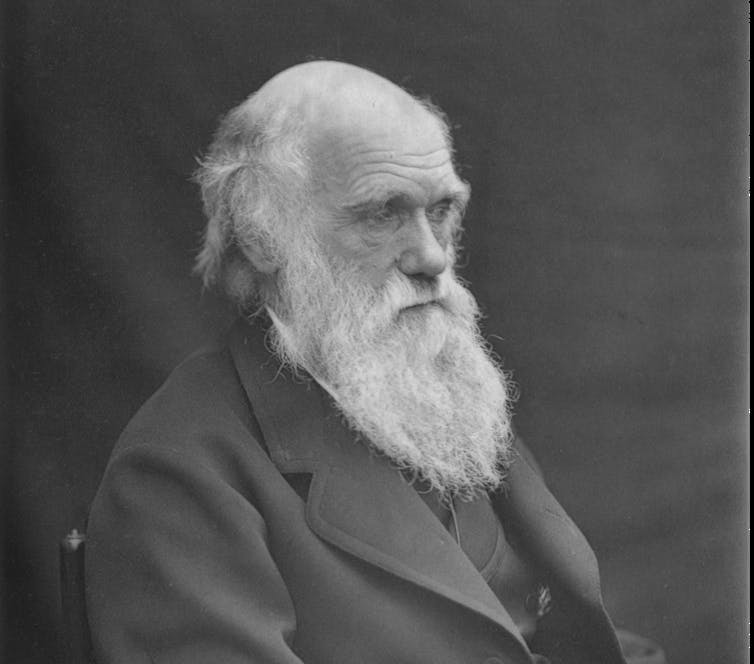

El naturalista británico Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809. Por eso celebramos hoy el Día de Darwin, en homenaje a uno de los científicos más geniales de la historia. Aunque no fue el primero en defender la idea de que los seres vivos evolucionan, propuso, junto con Alfred Russel Wallace, que todos provienen de un antepasado común y que han evolucionado por un mecanismo al que denominaron “selección natural”.

En los individuos de una misma población siempre hay cierta variabilidad genética. Esta tiene su origen en las mutaciones que ocurren al azar en el genoma. Además, en los organismos de reproducción sexual, a causa de la llamada “recombinación” entre los genomas de las células germinales (espermatozoide y óvulo, en nuestra especie) que se unen para dar lugar a un nuevo individuo.

Así pueden aparecer nuevas especies, al diferenciarse varios linajes a partir de un antepasado común. Eso ocurre por efecto de la deriva genética y la selección natural.

Deriva genética y selección natural

La deriva genética consiste en un cambio aleatorio en la frecuencia de alelos (variantes de un mismo gen) que se produce de una generación a otra en una población. Lo normal es que desaparezcan los alelos más raros y aumente la frecuencia de los más abundantes. Es un cambio que no proporciona ventajas al grupo en el que ocurre. La selección natural, por el contrario, sí proporciona ventajas.

La noción de selección natural se presta a un gran malentendido muy frecuente en sus versiones más populares. Se suele entender como una competencia a vida o muerte entre diferentes seres vivos. Según esa noción, en esa competencia solo sobrevivirían los individuos más fuertes; los débiles desaparecerían. Esa es la idea que ha alimentado erróneamente el denominado “darwinismo social”.

Esa idea no es correcta. De hecho, la aptitud (fitness, en lenguaje evolutivo) viene dada por la reproducción diferencial de individuos que poseen distintas variantes genéticas. La magnitud clave desde el punto de vista evolutivo no es la supervivencia de los individuos, sino el número de descendientes que dejan con posibilidades de, a su vez, alcanzar la edad reproductiva. Si bien es cierto que un individuo que muere antes de reproducirse no deja descendientes, también lo es que puede sobrevivir largo tiempo sin lograrlo nunca.

Desde el punto de vista evolutivo, los individuos con mayor éxito son los que dejan una mayor descendencia viable y potencialmente fértil. Aunque este es un aspecto debatido entre especialistas, se puede aplicar la misma lógica no solo al individuo, sino también al gen, a la población y a la especie.

El darwinismo ha tenido una importancia enorme en las ciencias naturales. Como afirmó el gran genetista Theodosius Dobzhanski, “nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución”.

La diversidad, morfología y funcionamiento de los organismos, así como los roles que cumplen en los ecosistemas, no podrían entenderse si dejásemos a un lado la teoría evolutiva. Muchas de las enfermedades que nos afligen son consecuencia de nuestro pasado evolutivo. La resistencia bacteriana a los antibióticos es fruto de los mecanismos de la evolución. La biología del cáncer obedece a esa misma lógica.

Copérnico y Darwin

La importancia de la teoría de la evolución por selección natural no se limita al ámbito de las ciencias naturales, ya que ha tenido una gran influencia en otras áreas. Dos grandes hallazgos han sido de especial relevancia en la historia de la ciencia por sus profundas implicaciones filosóficas. El primero fue el modelo heliocéntrico del mundo de Nicolás Copérnico, que apartó a la Tierra del centro del universo y la equiparó con el resto de planetas del sistema solar. El segundo fue la teoría de la evolución de Darwin.

Antes de la teoría darwiniana, el ser humano era el centro y la cumbre de la obra de un creador. Así es como nos veíamos a nosotros mismos, al menos en los países y culturas de Occidente. Al declarar que todos los seres vivos procedemos de un antepasado común, Darwin nos colocó a todos al mismo nivel.

Si Copérnico nos apartó del centro del universo, Darwin hizo lo propio con la creación del ser humano y resto de los seres vivos. A ese hecho debe la teoría de la evolución su importancia filosófica y cultural. Produjo un cambio fundamental en la visión del mundo y de nuestra especie. Tan grande, que muchos ni siquiera lo han aceptado aún.

La ‘evolución’ del darwinismo

La teoría de la evolución no ha permanecido inmutable desde su formulación. En la primera mitad del pasado siglo se elaboró la que se conoce como síntesis evolutiva moderna, gracias a la incorporación de las ideas de Gregor Mendel sobre la herencia y de los elementos básicos de la genética de poblaciones. El descubrimiento de la estructura molecular del ADN, a mediados de siglo, permitió entender el mecanismo básico de la herencia y, por ende, de la propia evolución.

A finales del pasado siglo, y en lo que llevamos de este, se han realizado descubrimientos que siguen enriqueciendo la teoría evolutiva y podrían dar lugar a cambios significativos en ella. Por un lado, la genética molecular ha aportado novedades cruciales en la forma en que entendemos hoy los mecanismos de la herencia (incluyendo formas de transmisión transgeneracional epigenética), con sus correspondientes consecuencias evolutivas. Por el otro, cada vez tenemos más evidencias de que la cultura puede producir fuertes presiones selectivas en la evolución de especies culturales como la nuestra.

En definitiva, la teoría de la evolución de las especies por selección natural es un instrumento fundamental para la comprensión de la naturaleza y de nuestra posición en ella. Ha tenido una influencia enorme. Todo parece indicar que, con las aportaciones que se le han hecho y se seguirán haciendo a su formulación original, seguirá siendo una referencia científica y cultural insustituible durante largo tiempo. Razones, todas ellas, más que suficientes para celebrar cada 12 de febrero el nacimiento de quien la formuló.![]()

Juan Ignacio Pérez Iglesias, Catedrático de Fisiología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

- Resuelto el enigma de los estallidos de radio más poderosos del cosmos - 14/02/2026

- Restos del lado oculto de la Luna podrían explicar el origen de su asimetría - 29/01/2026

- Los telescopios terrestres más potentes junto con el James Webb detectan un fenómeno nunca antes visto en el universo - 28/01/2026

Comparte esto:

- Entrada

- Compartir en Threads (Se abre en una ventana nueva) Threads

- Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp

- Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit

- Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram

- Compartir en Mastodon (Se abre en una ventana nueva) Mastodon

- Compartir en Bluesky (Se abre en una ventana nueva) Bluesky